このしんどい日々はいつまで続くんだろう…

子どもが何歳になったら楽になるの?

そんな不安を感じたこと、ありませんか?

大丈夫! そのモヤモヤ、ちゃんと抜け道があります。

すべてを完璧にやろうとするのではなく、「やめること」「手放すこと」を少しずつ取り入れるだけで、しんどさは確実に軽くなっていきます。

この記事では、ワーママ歴6年・フルタイム×ワンオペの筆者が、年齢別のしんどさの山と谷を【図解】で紹介しながら、しんどさをラクにする「手放す習慣」のコツをお届けします。

今まさに限界を感じている方は、ぜひ最後まで読んでくださいね。

✅7歳&4歳の2児の母

✅フルタイム30代管理職×夫単身赴任で不在

✅“頑張りすぎないワーママの暮らし”をサポートする情報を発信中。

∟フルタイムママ歴6年・単身ワンオペ歴2年

∟メンタルヘルス・マネジメント検定(Ⅱ種) 取得

∟ポジティブ心理実践インストラクター資格 取得

✅当ブログのミッションは「苦労するワーママをひとりでも減らしたい!」です

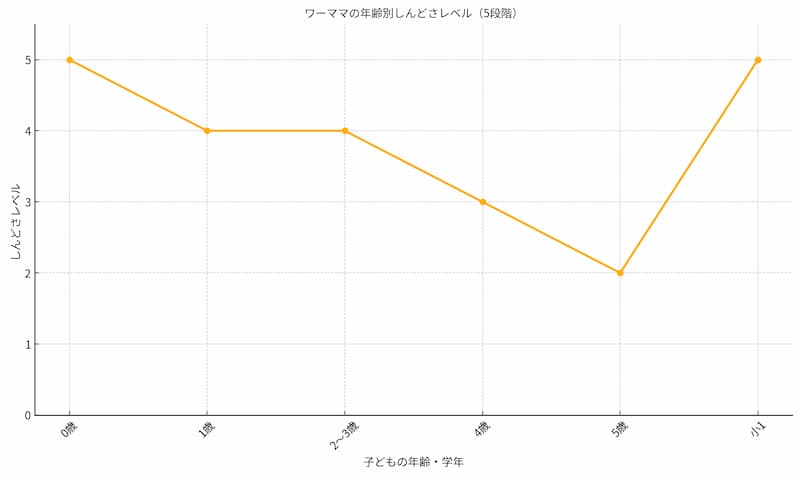

ワーママの“しんどさ曲線”でピークを知ろう

以下のグラフと表は、子どもの年齢や学年ごとに、ワーママが感じる「しんどさ」のレベルとその「要因」をまとめたものです。

| 年齢・学年 | しんどさレベル | 主な内容 |

|---|---|---|

| 0歳 | ★★★★★ | 夜泣き・授乳など体力的に限界を感じやすい |

| 1歳 | ★★★★☆ | 活発に動き始めるので目が離せない時期 |

| 2~3歳 | ★★★★☆ | イヤイヤ期突入で精神的に大変な時期 |

| 4歳 | ★★★☆☆ | 言葉が通じるようになり少し楽になる人も |

| 5歳 | ★★☆☆☆ | 生活習慣が安定しはじめる |

| 小1 | ★★★★★ | 学童・宿題・時間の制約が増す + ワーママとして職場からの期待も高まり負担増 |

このように、しんどさには「波」があります。

特に0〜3歳と小学校低学年は、肉体的にも精神的にも負担が大きく、しんどさのピーク。

ただ、成長とともに少しずつ“楽になる時期”もやってくるので、 その変化をあらかじめ知っておくだけでも、少し心が軽くなるかもしれませんね。

また、職場の先輩や保育園の先輩ママ友の意見をまとめてみると、多くの人が以下の2つの時期に「しんどさ」のピークを感じていることがわかりました。

- 保育園時代(0~5歳頃)

この時期は、仕事と育児を初めて両立させる段階で、ワーママとしての生活が始まるタイミングです。保育園の送り迎え、子どもの病気による急な欠勤、家事・育児の分担が重なり、心身ともに疲れを感じることが多くなります。

- 小学校低学年(6~8歳頃)

子どもが学校生活に慣れるまでのサポートが必要な時期。宿題や学校行事の準備、習い事の送迎など、新たな負担が加わります。また、学校や学童保育の利用時間が保育園にくらべ短いため、仕事を早めに切り上げなければならないという時間的制約が増えることもストレスの一因になります。

とはいえ、手のかかるタイプの子もいれば、比較的おとなしく過ごしてくれる子もいますし、パートナーの協力体制や家族の支援の有無によっても、大変さは大きく変わってきます。

だからこそ、「しんどさ」のピークがいつきても大丈夫なように、普段から心と時間の「余白」を作ることがとっても大切なんです!

子どもの年齢別「しんどさ」と課題

さらに、年齢ごとにどんな「しんどさ」の壁に直面するのかを、より細かくまとめてみました。

それぞれの時期に直面する課題を事前に知ることで、少しでも負担を軽くする対策が可能になるはずですよ。

乳幼児期(0~2歳)

この時期は、子どもがまだ小さく、親のサポートが欠かせないため、ワーママにとっては特に体力的な負担が大きい時期です。

また、仕事復帰を目指す中で育児と職場との両立を求められ、精神的にも大きなプレッシャーを感じることが多いでしょう。

具体的な課題として、以下のような問題が挙げられます。

- 夜泣きや授乳、オムツ替えで睡眠不足に陥りやすい

- 職場復帰に対するプレッシャーが大きい

- 保育園などで病気をもらいやすく、子どもや自分の体調不良に悩まされがち

私も、コロナの時期に家族全員感染したり、毎週子どもが交互に熱をだし1か月間まともに働けない時期がありました。

その時はさすがに、意気消沈していましたね。ほぼ記憶がありません笑

幼児期(3~5歳)

この時期は、子どもの自己主張が一段と強くなり、「イヤイヤ期」や「ママ見て!」といった要求が増える時期です。

また、子どもの好奇心が旺盛になる一方で、ワーママにとっては新たな準備や対応が必要となるため、時間的にも体力的にも負担を感じやすくなります。

さらに、この時期ならではのイベントや変化が重なることで、仕事と家庭のバランスを取るのが一層難しくなることも。

具体的には以下のような課題が挙げられます。

- 七五三・オムツの卒業・就学前の準備などイベントが多い

- 「イヤイヤ期」や「自己主張」で精神的な負担が増加

小学校低学年(6~8歳)

小学校に進学すると、子どもが新しい環境に適応するのをサポートする必要があります。

この時期は、宿題や家庭学習のサポートが増えるだけでなく、学校行事や習い事の送迎など、親が関与する場面が多くなります。

また、保育園では延長保育を利用できることが多いですが、小学校の学童保育は終了時間が早い場合があり、利用時間に制限がでてきます。

そのため、仕事を早めに切り上げざるを得ない状況が増え、時間的な制約がワーママにとって一層の負担となりがちです。

- 宿題や家庭学習のサポートに多くの時間を割く必要がある

- 学校行事の頻度が高く、準備や参加に時間と労力を取られる

- 学童保育の利用時間が短く、勤務時間との調整が難しい

小学校高学年~(9歳以降)

この時期になると、子どもは少しずつ自立し始めるため、日常的な世話は減るかもしれません。

しかし、その一方で、反抗期や友人関係のトラブルといった精神的なサポートが求められる時期でもあります。

子どもが親のサポートを必要としないふうに見えても、心のケアや相談に乗る姿勢が求められる場面が増えるため、ワーママにとっては新たな挑戦が生まれます。

主な課題:

- 反抗期により、親子関係がぎくしゃくしやすい

- 友人関係や学校生活での悩みが増え、精神的なサポートが必要になる

- 中学校受験や進学の準備が重なる場合、親の負担が大きくなる

正直、子どもが何歳になっても「しんどさ」がゼロになるわけではないというのが現実…

成長に伴って課題の内容は変わるものの、親として求められるサポートはまだまだ続きます。

だからこそ、「やめる」「手放す」ことを普段から意識し、心と時間の余裕を作る必要があります。

「やめること」で、しんどさはラクになる!

答えはシンプル! 完璧を目指すのをやめましょう。

特にワーママは「頑張り癖」がしんどさを増幅させがちです。

そこで大切なのが、「手放す習慣」。

やらなきゃと思ってること、本当に“今のあなた”に必要ですか?

「“やらないこと”を増やして心の余白をつくろう」

現代のワーママの多くは、男性中心の職場環境や社会構造に適応しながら、妊娠中も食べたいものを我慢し、産後さえも休む間もなく仕事と育児を両立させようと頑張ってきました。

この「頑張り続ける」姿勢は素晴らしい反面、知らず知らずのうちに心身に大きな負担をかけてしまう原因にもなっています。

特に、努力を重ねて身についた「頑張り癖」は、ワーママのストレスや疲労を増幅させる大きな要因です。

では、どうすればこの「しんどさ」を減らし、少しでも楽に生活を送ることができるのでしょうか?

答えは意外とシンプル。

「やめること」や「手放すこと」を少しずつ増やし、それを習慣化することです。

この方法は、ワーママだけでなく、ビジネスパーソンや起業家、さらには保育園や学校の先生など、忙しい中でも効率よく成果を出す必要がある人たちが実践している効果的なアプローチです。

やるべきことは次々と増えていき、完全に消えることはありません。

だからこそ、「やらないこと」を明確に決めることが重要です。

そうしなければ、あっという間に自分の時間も気力も奪われてしまいます。

やめてラクになった!【手放す家事】おすすめリスト

私自身、最初は「やめる」「手放す」ことに、正直抵抗がありました。

でも実際にやめてみると──驚くほど心と時間に余裕が生まれ、「もっと早く手放せばよかった」と感じたほどです。

中でも、私が実際にやめてみて効果を強く実感できた家事を、いくつかご紹介します。

| 家事内容 | やめた方法 | 効果 |

|---|---|---|

| 毎日の料理 | 宅配食サービスを利用する | ・時短調理で体力と時間に余裕ができる ・栄養バランスが整っているから食生活も安定する ・プロが考えたメニューだからマンネリもなく、安心して任せられる ⇒ワーママが料理をやめたことで得た“予想外”のメリット【まとめ】 |

| 掃除 | ルンバ+他の人に頼ることで自分で掃除をしない仕組みを構築 | ・「やらなきゃ」の思考が減って、自分時間が増える ・時間・体力・気力の“目減り”が減って他のことに集中できる ⇒フルタイムワーママはいつ掃除してる? やらない選択で家事をラクに |

| 買い物 | ネットスーパー活用 | 子連れ外出の負担ゼロ |

中でも特におすすめなのが、“毎日必ず発生する家事=料理”を手放すこと。

つまり、宅配食サービスを活用することです。

ただし、宅配食サービスならなんでもいいわけではありません。

完全調理済みかつ栄養バランスや味にもこだわる必要があります。

とはいえ…

「宅配食ってたくさんあって、どれがいいのかわからない」という方も多いはず。

そこで、私自身が実際に使って「これはよい!」と感じたおすすめの宅配食サービスを、3社厳選してまとめました。

負担は手放しつつも、栄養バランスや安全性~時短効果までしっかりメリットを得たいという方は是非参考にしてください!

辞める前に、まず“やめる”を練習しよう

ワーママとして頑張る日々の中で、「もう限界かも」「退職しかない」と思い詰めてしまうことがあると思います。

でも私は、そんなときこそ——まずは「日々の負担を減らす練習」から始めることをおすすめします。

多くのワーママが、「仕事を辞めれば、このしんどさから解放される」と考えがちです。

ところが、いざ退職してみると、今度は家事や育児のすべてをひとりで抱えることになり、かえってキャパオーバーに陥ってしまうケースも少なくありません。

だからこそ、「仕事を辞める」という大きな決断の前に、まずは“やめられること”や“手放せること”を小さく始めてみるのが効果的です。

たとえば──

こうした工夫を少しずつ取り入れることで、家事の負担が軽くなり、心と体のバランスも整いやすくなります。

また、退職後にこれらのサービスを使おうと思っても、経済的な余裕や環境の変化によって難しくなる場合もあります。

だからこそ、今のうちに「試してみる」ことが、未来の自分を守る準備にもなるのです。

「仕事を辞める」かどうかを考える前に、まずは「どこまで手放せるか」を見直してみるだけで、ぐっと気持ちがラクになるはず。

退職は最後の手段にして、「楽しく働き続けるためにやめること」を考える——

それが、しんどさを乗り越える第一歩になるかもしれません。

まとめ

仕事と育児を両立するワーママにとって、「しんどい」と感じるタイミングは、子どもの成長に合わせて何度もやってきます。

でも、すべてを完璧にこなそうとするのではなく、「やめること」「手放すこと」を少しずつ意識することで、心と時間にゆとりが生まれます。

特に料理や掃除、買い物など、日々繰り返す家事を見直すだけで、想像以上にラクになることもあります。

私自身、がんばり続けた結果、体調を崩した経験があります。

でも、「これはやらなくてもいい」と思えた瞬間から、気持ちがふっと軽くなり、前向きになれました。

やめることは、甘えでも逃げでもありません。

むしろ、自分と家族を守るための“賢い選択”です。

まずは、できることからひとつずつ始めてみましょう。

「まずはこれをやめてみよう」──その小さな一歩が、笑顔で過ごせる毎日につながっていきますように。

当ブログでは、

①ワーママが楽しく得やメリットをえるための「ワーママ術」

②「子どもの学び」にも楽しさを取り入れる重要性

について発信しています。

という方には、こちらの記事もおすすめです!

コメント